南安翔云卓文芳3個月“化緣”1200萬元修路款

南安翔云鎮的卓文芳,13歲輟學打工幫扶家計,經過辛苦打拼,事業有所成,35歲開始公益事業。家鄉通往外界的公路彎曲狹窄,存在安全隱患,為了修路,他3個月內跑了十余個省市,一天打上百個電話,逐一向在外經商的鄉賢籌款;他戒酒十幾年,為了籌款常喝醉;由于工作太忙,他經常要搭乘“紅眼航班”,半夜才到家鄉。經努力下,200多位鄉賢慷慨解囊——

3個月“化緣”1200萬元修路款

卓文芳和幾名熱心家鄉建設的鄉賢回到老家,察看修路的施工現場。

翔云鎮地處南安市西隅,全鎮下轄12個行政村,人口近3萬。其中,80%的人出外務工或做生意。 對出外的人來說,有路,就有希望,發展的希望。 逢年過節,兩萬多在外的翔云人,在鄉愁的牽引下,便會紛紛從四面八方回到出發的原點。 對回家的人來說,有路,就有家,溫暖的家。 然而,翔云鎮山高路遠,平均海拔600多米,交通不便成為制約其經濟發展的重要原因之一,行路難困擾著世代翔云人。 因此,對這里的人來說,修路,改善的不僅是交通,更重要的是,開啟了一扇通往外界的門,一扇希望之門。 為了打開這扇門,翔云鎮在外經商的200多名鄉賢,在卓文芳的號召下,用短短3個月的時間,創造了一個奇跡。 修路的善舉讓卓文芳備受村民感激,一回到家鄉總有鄉親上前對他表示感謝。

13歲輟學做小工 35歲開始反哺家鄉

卓文芳,他的名字寄托了父母對他的期望,期望他能借助知識跳出農門。然而,生活往往不盡如人意。13歲那年,讀完初一的卓文芳便輟學了,哥哥、姐姐和弟弟都在上學,務農的父母供得很辛苦,“我成績沒那么好,干脆早點出來,減輕下家里的負擔。”

輟學后,稚嫩的他到同安的工地做小工,跟其他大人一樣,提著滿滿的水泥漿上樓,一天下來累得半死,才賺7毛錢。這樣的工作,他做了4年。

17歲時,他開始思考自己的未來,做小工辛苦,賺得又少,改行才有發展。翔云與水暖大鎮侖蒼相鄰,彼時,鎮里很多人都出外推銷水暖閥門,他思考再三,決定出外銷售水暖閥門。

兩年后,他將根據地定在了湖北。在他鄉,沒有任何資源,白手起家,就像大多數愛拼敢贏的閩商一樣,創業之初,他吃了非常多的苦。那些早晨五點半摸黑出門進貨,坐六七個小時的車到武漢,進完貨再坐六七個小時的車回來的日子,在他看來,也沒有什么可抱怨的,想要成功,吃點苦,是正常的。

經過十幾年的辛苦打拼,他的事業發展到一定的規模,逐漸穩定了下來。2000年,北京申奧成功后,他看準北京將掀起建設熱潮,水暖需求大的商機,將事業重心搬到北京。

2003年起,年僅35歲的他,開始陸續為家鄉的公益事業捐款,牽頭成立家鄉小學的教育基金會,為中學的教育基金會捐款,為修建家鄉道路捐款……也許相對于很多大企業家來說,他的事業不算很大,但他用于公益事業的捐款,卻一點也不少。粗略估計,十年來,他捐出的善款已超過200萬元。

路面正在拓寬施工,今后車輛交匯將會更容易

出錢出力牽頭修路 改善世代行路難

翔云鎮西與安溪龍門相連,南接廈門同安,到龍門僅13公里,而距南安市區有36多公里,到相鄰的英都鎮區也有15公里。翔龍路是指翔云鎮至安溪龍門鎮的公路,是翔云鎮通往安溪、廈門的重要出口,全程13公里,是翔云鎮通向外鄉鎮主干道最短的一條。

翔云出外打工或經商的人,大多先搭車或乘飛機到安溪、廈門,再經由翔龍路回家。

1997年,在鎮里的統一組織下,翔龍路途經的行政村負責各自路段的修建,便是如今寬5米的水泥路。但因為翔云多山,山陡路窄彎多,臨崖路段長,因此,行駛時車速要很慢,一旦有兩輛小車交匯,就要十分小心。尤其是美卿路段,路面非常狹窄,地勢險陡,存在較大的安全隱患。而且全線沒有路燈,夜間行車十分不便,“晚上騎摩托車,都是山路,而且沒有路燈,大男人心里都會覺得害怕。”村民老王告訴記者。

十幾年來,行路難的問題一直困擾著2萬多翔云人,特別是逢年過節,路上經常會堵車。近年來,隨著小車的增多,鎮里一到年節,都要安排人員在路上指揮交通,以免發生大的堵塞。

“不能再這樣下去了,這條路要修!”今年春節期間,在參加翔云中學教育基金會聚會時,與會的鄉賢取得了共識,決定發起重修翔龍路。牽頭的任務,大家一致推舉由熱心公益的卓文芳負責。

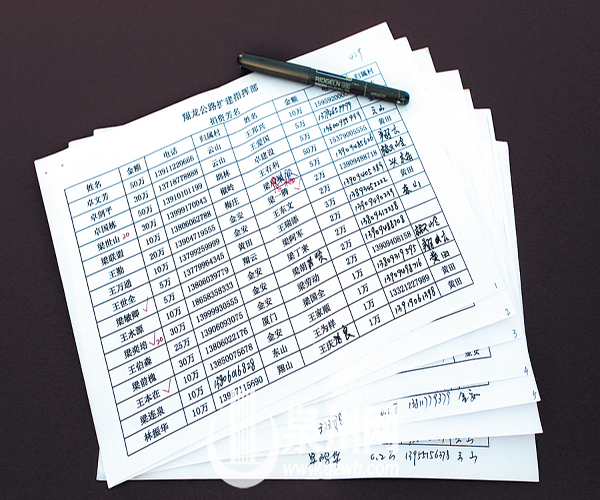

鄉賢們的倡議得到了鎮政府及相關部門的支持,翔云公路建設指揮部迅速成立,卓文芳任總指揮,另外兩位鄉賢卓劍平、王伯森任副總指揮。經商議,決定翔龍路改建3公里,擴建10公里,路面由原來的5米擴至8.5米,對一些比較大的彎道和危險路段進行拓寬、改造。

戒酒十幾年 為籌款常喝醉 其實,說到行路難,卓文芳的體會并不深刻。他常年在外經商,逢年過節才回老家,有時甚至兩三年才回來一次,且他平時工作非常忙,他仍覺得這項工作義不容辭,接了下來。 既然接下來,就要做好。前期的準備工作籌劃得當后,今年7月起,卓文芳開始著手最重要的一環——籌錢。鄉賢們都在外經商,只有年節才會回來,思考再三,他決定不等了,主動走出去。他找出了十幾個翔云鄉賢集中的省市,西安、蘭州、新疆、內蒙古、杭州、南昌……然后,一個地方一個地方走。 8月4日,飛西安;8月5日,飛蘭州;8月7日,飛烏魯木齊……記者從一疊厚厚的機票上面看到,在一個地方,卓文芳經常呆不到兩天,有的只停留一天,又馬不停蹄飛到下一個地方。在7月、8月、9月3個月內,他就像“空中飛人”一樣,飛了大半個中國。 出發前,他會先請當地比較熟悉的老鄉幫他聯系其他人,搞一個聚會。他到了之后,再將修路的情況跟大家介紹清楚,開始“化緣”。卓文芳帶頭捐了50萬元,1萬元,5萬元,10萬元,20萬元……一聽說要為家鄉修路,大家都很支持,少的1000元,多的幾十萬元。 鄉親們非常熱情,卓文芳也“豁”出去了。為了感謝大家的支持,聚會上,他都要一個個敬酒,少的一場十幾個人,多的時候有三十四人。平時不喜歡喝酒,已經戒酒十幾年的他,幾乎每場都要喝醉,被攙回賓館。

一天打上百電話 經常半夜飛回老家

翔云人比較集中的省市,卓文芳爭取一一走過,其他地方無法一一到達,就通過電話聯系上。

由于平時工作非常忙,他只能利用周末打電話,一天下來,有時要打上百個電話,“電池半天就沒電了,一天要換好幾次電池,充好幾次電。”

很多人,尤其是80后、90后的年輕人,卓文芳接觸比較少,就通過認識的人,一個個打聽,再一個個打電話。每打一個電話,都要把事情的原委介紹一遍,而且要讓人家相信、信任,需要將情況介紹得很具體,因此,經常一天下來,他的嗓子都啞了。

初步表達捐款意向后,他還要將指揮部設立的統一賬戶一一發給大家,落實錢款到位情況。他隨身攜帶一個自制的小冊子,每一筆,都清楚地記下來,哪個村的什么人,認捐多少,到位多少。

在他的召集下,短短三個月內,200位翔云鄉親,總共捐出了1200萬元!卓文芳告訴記者,原本他覺得能籌集到1000萬元就不錯了,沒想到鄉親們這么慷慨。

“最讓我感動的是,我們的鄉親都非常熱心,沒人拒絕我,盡管很多人甚至不認識我。”卓文芳話很少,關于自己談的更少,他將這一奇跡的締造,都歸功于其他鄉賢。

采訪當天,在內蒙古做生意的王志堅和在廈門做生意的梁敏卿,剛好驅車經過施工現場,兩人均捐出5萬元修路款,“他平時對家鄉的事情很熱心,捐了不少錢,我們都相信他,把錢交他手里,放心!”

“其實,召集人非常辛苦,事情非常繁多而且瑣碎,他以前很久才回來一次,最近每個月都要回來兩三次,而且經常是搭乘‘紅眼航班’,半夜才到南安,事情處理完,隔日就飛回北京了。”翔云公路建設指揮部副總指揮、翔云鎮武裝部長蘇遠華告訴記者。

耐心說服動遷戶 三個月才獲點頭

鄉賢們的捐款陸續到位后,工程正式啟動,但是,作為總指揮,卓文芳的工作并沒有到此結束,很多事才剛剛開始。

由于翔龍路頭尾兩段路邊均建有密集的民房,如果原路拆遷擴建的話,工作量十分大,要賠償的金額也很大。因此,指揮部經過考察,決定改建頭尾兩段,不在原有基礎上擴建,而是另辟兩段新路接上。然而,盡管如此,在拆遷、動遷過程中,仍涉及幾十戶人家,有山林、田地、青苗農作物、墳地、水池等。由于青壯年大多在外,留下多為老人和兒童,有些老人家的工作并不好做,特別是涉及飲用水池及墳地。

此次動遷,有一個情況非常特殊,有一座祖墳需要遷移,然而,祖墳的后人有幾位最初不同意遷走。詳細了解之下卓文芳得知,他們的祖墳此前因為修路,已經遷過兩次,堅決不同意再遷第三次。而且由于該祖墳為幾戶人家共有,情況十分復雜,有的已經過世了,要跟其后人商量,有的在外經商,要一個個說服。經常是好不容易說服了這個,另一個卻想不通了;這家思想做通了,不久之后又遲疑了。

經過兩三個月,直接的、間接的人找了十幾個,最后還是卓文芳說服了該戶人家在外經商的年輕后輩,祖墳的后人才全部同意。

耗時縮短一半 鄉親交口稱贊

11月22日,記者采訪當天,卓文芳搭乘“紅眼航班”,半夜3點才到南安。此次回來是為了商討彎道擴建問題,第二天下午又要趕回北京。修路現場,幾個路段都有挖掘機在作業,頂著飛揚的塵土,他和幾位指揮部的工作人員在考察現場、商討方案。

“太感謝你了!我們全村的父老鄉親都非常感激你,為我們解決了這個難題!”椒嶺村村長翁型培剛好騎車路過,他趕緊停車,握住卓文芳的手,向他表達了鄉親們的謝意。

年底前,翔龍路將完成路面硬化并全部通車。蘇遠華說,以前13公里要走半小時,如今只需要15分鐘,時間縮短了一半。擴建后,將翔云鎮的“西大門”打得更開了,不僅有利于鄉親們的出行,而且對于鎮里的勞動力輸送及農作物的銷售,都將有很大的促進作用。

據介紹,此次擴建,不僅將加寬路面,而且將在公路兩側安裝LED燈,添加防護欄和反光標識。還將預留300多萬元成立養路基金,待公路通車后,將成立養路工程隊,負責包括翔龍路在內全鎮所有鄉村公路的養護、保潔等。“鄉間公路,如果后期的養護沒有跟上,很快就會損壞。”卓文芳說,建好還要管好,真正方便鄉親們出行。

距離春節還有2個月的時間,屆時,2萬多在外的翔云人,回鄉的道路將更加通暢。

記者手記:

200位“卓文芳”

3個月內,籌集1200多萬元,卓文芳功不可沒,然而,他背后那200位不具名的鄉親,同樣值得喝彩!

他們同卓文芳一樣,許多都是常年在外經商,一年沒回幾次家鄉,有的甚至多年才回來一次,有些年輕的一輩,甚至從小在外長大。

一個電話,一聲呼喚,不管認不認識卓文芳,不管家鄉的路一年能走幾次,他們沒有遲疑,有多少出多少。

正是因為無數個卓文芳,我們的家園才會越來越美麗,越來越有人情味。

相關新聞

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22959379 郵箱:admin@qzwhcy.com