鄉愁里的風景

余光中文學館(永春縣委宣傳部 供圖)

惠嶼島索橋通往海天一色(本報資料圖片)

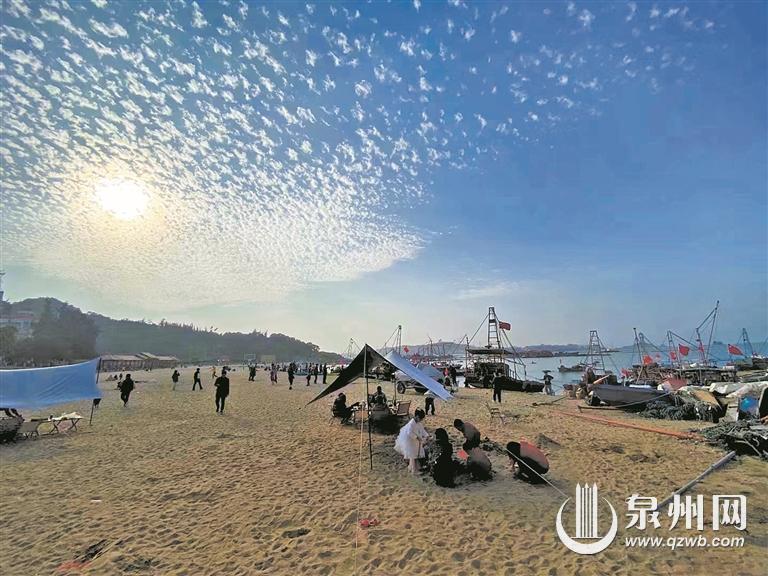

惠嶼島沙灘潔凈(惠安縣委宣傳部 供圖)

金谷溪岸公園充滿藝術氣息 (安溪縣委宣傳部 供圖)

“母親的房子”圖書館內景(晉江市委宣傳部 供圖)

日前,蔡崇達帶著新作《草民》回到泉州,這是他筆下“故鄉三部曲”的收官之作,故事圍繞著福建泉州沿海小鎮東石鎮徐徐展開,深情回望那片滋養心靈的故土家園。

長期以來,數以萬計的泉州人賡續先輩“向海而生、逐海而商”的精神,奔赴世界各地謀生發展,建功立業,而骨子里都刻著深深的故鄉情結,身在他鄉,卻心系故里,不忘桑梓,難忘兒時古厝,難忘門口小溪。

參天之樹必有其根,環山之水必有其源。《草民》的書封上寫著這本書的題眼:“我們為什么生生不息,我們憑什么生生不息”。因為我們的心中有魂牽夢繞的根。

蔡崇達回到了故鄉,在母親的房子建造了公益圖書館,成為故鄉東石的文旅地標之一;余光中文學館以建筑的形式承載了海峽兩岸血脈相連的鄉愁;惠嶼島實現了蔡國強的藝術項目“天梯”,融入了對阿嬤和故鄉的愛;陳文令回到母親身邊,建造金谷溪岸公園……

葉落歸根,舊燕歸巢。歸來吧!來泉州,看看故鄉的風景,看見兒時的自己,一草一木、一磚一瓦皆有萬縷鄉愁。 □融媒體記者 魏婧琳

永春桃城:余光中文學館

浸染鄉愁的泉州名片

“而現在,鄉愁是一灣淺淺的海峽,我在這頭,大陸在那頭。”余光中寫于二十世紀七十年代的鄉愁詩,聞名海內外,永春也是詩人難忘的故鄉。

桃源故里,不舍鄉愁。2015年11月8日,余光中文學館在永春盛大開館,文學館依山而建,采用白墻灰瓦的立面形式,寓意白紙黑墨的文學氣息,充滿濃郁的傳統建筑風格。開館以來,世界各地的殷殷赤子、專家學者絡繹不絕,紛紛到此尋找鄉愁。據不完全統計,該館年均接待客人十幾萬人次,成了永春乃至泉州對外文化交流的重要窗口,也成為新的文化名片和旅游精品項目。

走進余光中文學館,這里由小劇場、非遺展廳和余光中文學展廳等構成。常態化演出交響詩劇《鄉愁》的小劇場,喚醒你不管深藏于何處的鄉愁;“千年非遺在永春”展廳,用數十項先人智慧的結晶,詮釋著詩人故鄉永春“地靈人杰”的含義。

每年,全市不少中小學生都會來這里接受文學熏陶,也接受鄉土教育。如今,有人書寫了永春版的《鄉愁》:而現在,鄉愁是一種神圣的使命,責任在這頭,希冀在那頭;未來啊,鄉愁是一條長長的橋梁,永春在這頭,世界在那頭。

泉港惠嶼島:蔡國強阿嬤的“天梯”

在故鄉你永遠可以做游戲

蔡國強出生在泉州城東。2015年,他在泉港惠嶼島實現了藝術項目“天梯”,從天梯出發,從天梯回到故鄉,蔡國強對話宇宙,搭起夢想,這是他獻給百歲奶奶和故鄉的珍貴禮物,更是他少年時代在奶奶的疼惜愛護下仰望天空、摸云摘星的夢想。

難忘童年,純真無邪。蔡國強說:“童年時你在這片土地上和這里的人做過游戲,以后你走遍天涯海角,遇見的很多人其實不會再和你做游戲,而是在和你做交易。但在家鄉,你永遠可以做游戲。”“天梯”在泉州實現之前,蔡國強其實早已在世界范圍內三個不同的地點進行過嘗試,但均以失敗告終,最終在惠嶼這一個神奇的島嶼獲得成功。

坐輪渡來到惠嶼島,這里與大陸相隔4公里,是泉州市唯一的海島行政村,海島海岸線全長4.5公里,全村面積約2平方公里,島上巨石矗立、植被茂密、空氣清新、民風淳樸,一切都保持著原汁原味的閩南海島氣息。

惠嶼島環境清幽、空氣清新、沙灘潔凈、海水碧清,這里有“晉富仙韻”“神井甘泉”“圣蛙靈石”“雙月沉灣”“南山觀音”“寨尾長青”等諸多風景名勝,引人入勝。

除了欣賞美景,品嘗海鮮,還可以進行海釣。這里的網箱養殖基地是全市最大的,海鮮品種上百種。和美海島,海天煙云,在漁排上釣魚看著海浪起起落落,感受漁排晃晃悠悠。

安溪金谷:陳文令溪岸公園

在原鄉“疊石造園”

2023年2月26日,一個讓中國當代藝術家陳文令激動和難以忘記的日子,這一天恰是 “陳設中國·晶麒麟獎”頒獎的日子。在這個中國國內頂級設計師的較量賽場,藝術家陳文令的金谷溪岸項目令人意外又眾望所歸地摘得“公益民生金獎”。

陳文令的家在安溪金谷村店仔尾,北靠老街,南臨溪岸。這條叫“東溪”的河流在流到文令家門口時,河面頓時開闊了起來,一道70來米的石跳碇橫跨于河面。先人們用一塊塊石頭砌成的小斜坡,讓水流在這里形成一條俯沖而下的澗,濺起嘩嘩的白色水花,溫馨又好看。據陳文令家人介紹,小時候的陳文令整個夏天都撲騰在這片水域,摸魚抓蝦,其樂無窮。疫情防控期間,陳文令沒日沒夜地經營著家門口那段占地達三十畝的“金谷溪岸”,他就像古代士人疊石造園一樣,每天在現場進行設計,隨時捕捉撲面而來的靈感,讓園區景觀一點點像野草一樣蔓延開來。

藝術家陳文令心中的原鄉是指精神上的指歸,歸去來兮,簡而言之,金谷就是他的精神原點與心靈棲息地。他想要在母親還在世的時候,多多陪伴她,金谷溪岸就是母親用鋤頭鋤出來的。

潺潺流水,壘石而起。溪岸公園的石頭作品有的還兼具功能性,讓游人有或坐或躺的機會,隨行附勢,千姿百態。各種不同的文化元素和觀念充斥其間,河岸充滿藝術氣息。人們無論是茶余飯后,還是日常休閑,都愿意來這里走走,給平淡的鄉村生活增添了許多樂趣,也吸引了萬千游客前來打卡。

晉江東石:蔡崇達“母親的房子”圖書館

“閱讀是少時避難所”

著名詩人博爾赫斯說:“如果有天堂,那里應該是圖書館的模樣。”蔡崇達曾經說過:“閱讀是我年少時的避難所。”東石“母親的房子”圖書館這座公益圖書館承載著蔡崇達的鄉愁和希冀,始于個人的情感,最終指向的是公共的責任。

“母親的房子”圖書館不在繁華的地段,而是在蔡崇達的家里。沿著東石鎮區密集的老巷弄蜿蜒前行,找到日升路19號,“母親的房子”圖書館造型別致,優雅地站在巷口旁,歡迎每個有緣人。房子名為“發珍樓”,以蔡崇達父母之名命名,這是閩南最為古老深情的命名方式,深刻雋永,是他父母用一石一木打造的家,他的心安之處。

天然的清水混凝土,交叉相間的防腐木板,轉角處的水池龜背竹,悠然自得的紅鯉魚,層次交錯,功能分明,構造了一個家庭閱讀所的模樣。一樓是一個開放的大廳,地板是傳統的閩南紅磚,四面的墻包括整座房子都是水泥墻,看起來有點粗糙,摸起來卻特別光滑。二樓是圖書館,這是一個公益性的圖書館,定期開放,“小桔燈”般暖黃光亮,每張桌子旁都坐著認真看書的人。這里為喜歡閱讀的人鋪設一片文化綠洲,筑起一方精神家園,捧一本書趴在角落,放眼炊煙裊裊,耳聞小鳥呢喃,安安靜靜傾聽內心的聲音。

回家與鄉愁,責任與擔當,成了游子心頭的理想。蔡崇達的姐姐在附近,她說,讀書,讓崇達改變了命運,也找到了自己。現在,他要回饋故里,用一座公益圖書館的方式,讓更多人找到心靈慰藉。

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com