晉江人莊履豐曾參與重修《大明會典》

晉江青陽莊氏自古以來即為名門望族。明清時期,青陽莊氏科舉人物眾多。自明成化十年(1474年)莊榮中舉至明崇禎年間(1628年—1644年),莊氏家族出了進士13名,舉人14名,貢生4名。在清代,又有進士2名,舉人5名,貢生4名。明嘉靖八年(1529年),莊用賓、莊一俊、莊壬春三人同榜考中進士,家族出現人才井噴的壯觀景象。而就是在這樣一個家族中,有一個名字迄今為人們所惦記,此人便是曾參與《大明會典》編修的名士莊履豐。

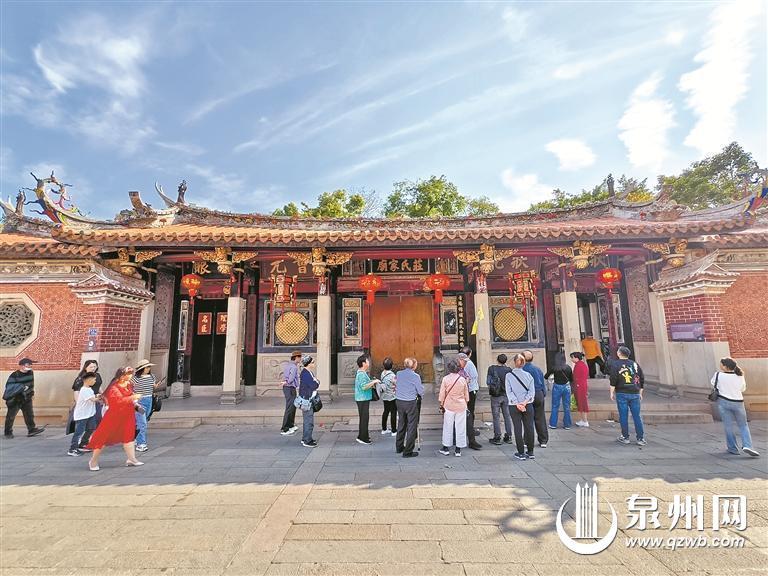

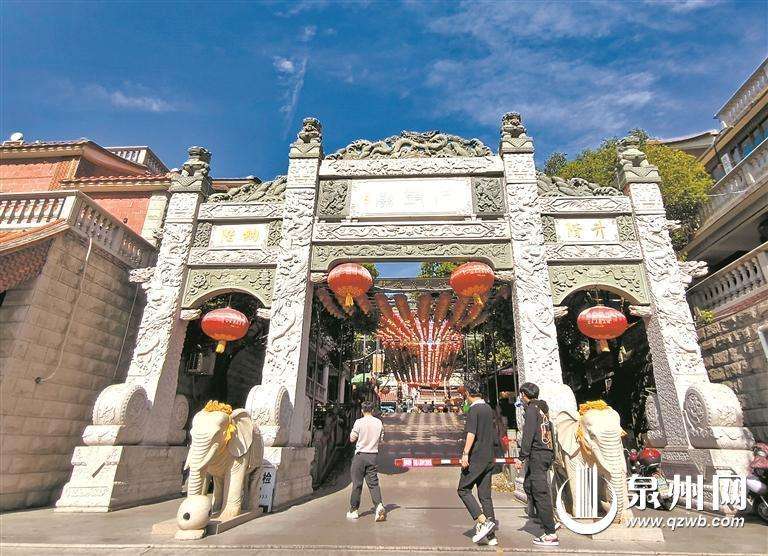

明清時期,青陽莊氏科舉人物眾多。此為莊氏家廟外景。

天賦過人

踏入翰林院大門

莊履豐,字中熙,號梅谷,明代晉江青陽里人。說起莊履豐,不能不提他的祖父莊一俊。

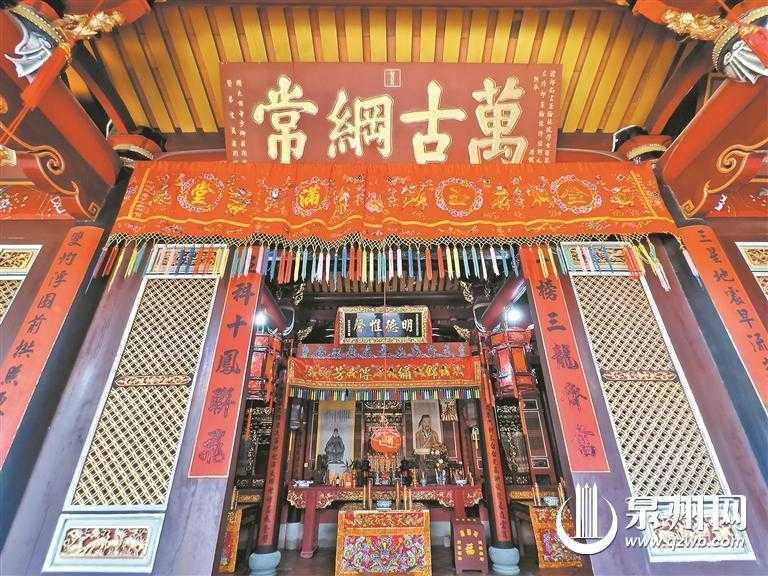

家廟內,聯文“一榜三龍齊奮”指的就是莊一俊、莊用賓、莊壬春三人同時中進士。

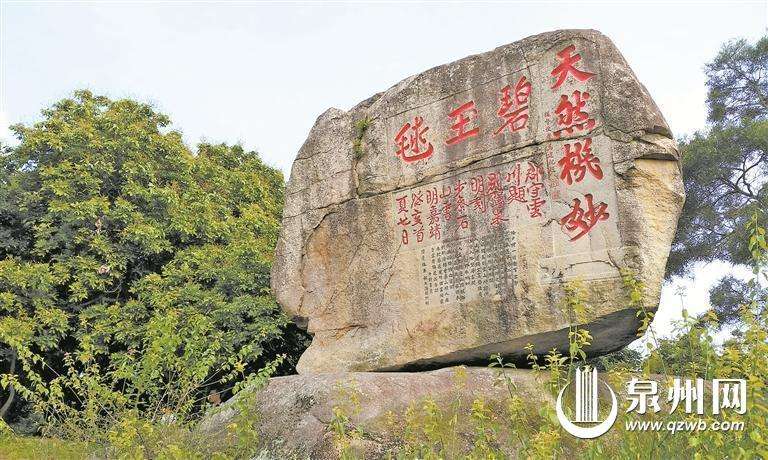

莊一俊,號石山,又號八石,嘉靖八年(1529年)進士,那一年青陽莊氏有莊一俊、莊用賓、莊壬春3人同時中進士,人稱“一榜三龍齊奮”。莊一俊一生剛正不阿,詩文書法皆有成就,泉州風動石上的“碧玉毬”三字就是他的手筆。莊一俊早年在朝中吏、戶、兵三部皆曾任職,后官至浙江參政,但他豪放直言的個性卻令自己在官場中四處碰壁,終因得罪權貴被削職為民。返回青陽故里后,莊一俊在青陽石鼓山下建“一圃、一臺、三亭榭”,園圃匾曰“請學農圃”(后稱“明心草堂”)。莊一俊在這里師督莊氏諸子弟力學,大大促進了當地文風。

風動石上的“碧玉毬”三字即為莊履豐的祖父莊一俊手書

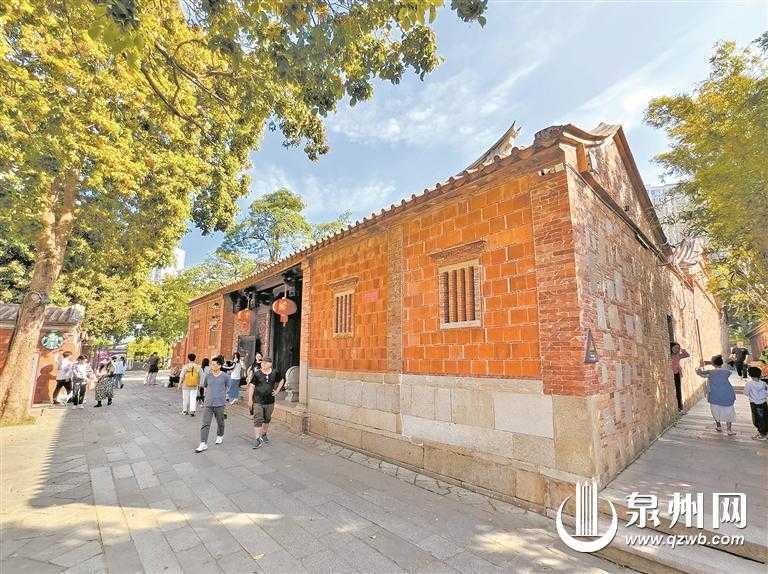

由于莊一俊舊時在吏部聲名顯赫,而古人常稱吏部為“天官”,所以其在青陽的故居便被稱為“天官第”(今晉江五店市傳統街區內)。莊一俊在世時,天官第內除有學堂外,堂左還設“開徑軒”以招賓,堂右設“過庭軒”以居諸子,另有水亭等建筑物。莊一俊曾作《小居》詩曰:“雀飲硯池水,蝶翻菜圃花。雖非高士宅,終是野人家。”把在青陽的田園生活,描繪成一幅寧靜空悠的畫卷。

位于晉江五店市內的“天官第”

莊一俊育有四子:望槐、望棟、望根、望梯。莊履豐即望槐之子。莊望槐生得“昂身山立、方瞳重頤”,平常恢宏大度,說話聲如洪鐘。年輕時曾讀書于紫帽山古玄室,生平精于經術,著有《四書章解》《系辭釋言》《二游紀興》等。莊望槐屢試科舉不第,一向豁達的他也就不再堅持考取功名,轉而專心培養兩個兒子履豐、履朋。

莊履豐打小就在爺爺莊一俊和父親莊望槐的共同教導下成長,也繼承了他們倆率真質樸的性格。據說莊履豐小時候即展現過人的文化天賦,廣讀詩書、博研經史,到了弱冠之年即“善古文辭,下筆數千言,纚纚多驚人語”。隆慶五年(1571年),莊履豐舉于鄉;萬歷五年(1577年),成功登進士第。當時分校禮闈的大臣趙用賢,在看過莊履豐的卷子后大加贊賞,認為這是不可多得的人才。不久,莊履豐被選為庶吉士,后又任翰林編修、修撰。

古時莊一俊即在青陽山下建草堂,圖為青陽山石鼓廟。

續修會典

成就不世之功

明朝有一部重要典籍叫《明會典》(又稱《大明會典》),這是朝廷委派專業團隊編修的一部以行政法為主要內容的法典。《大明會典》對有明一代的典章制度進行歸納、概述,且經多次補纂刪潤,備載諸典制之事例,為明人提供了遵循典制的依據。關于這部法典,后世史家謂:“以昭一代之章程,垂萬年之成憲。”足見它在歷史中的重要地位了。《大明會典》也成了今天人們研究明代典章制度的重要典籍。

《大明會典》的修纂可以追溯到明初,當時明太祖初著《諸司職掌》,初步確立了行政方面的立法;后來英宗找大臣纂修條格,以續典制,不過卻沒成書。會典正式編修始于弘治十年(1497年)三月,當時孝宗命徐溥、劉健、李東陽、謝遷充總裁官,前后調動數十人,纂修五年,方才成書。弘治十五年(1502年),《大明會典》被捧入文華殿收藏,共計180卷,但直至孝宗去世,會典仍未刊行。《大明會典》首刊于正德六年(1511年),由武宗命內閣“重加參校,補正遺闕”,然后刊刻。到了嘉靖年間,世宗嘗命儒臣續修會典,前后修了兩回,都不盡如人意。

萬歷四年(1576年),《大明會典》迎來了最為關鍵的一次重修。這年明神宗敕諭內閣,由大學士張居正任總裁,帶隊重修會典。萬歷十三年(1585年)書成,共有228卷之多,萬歷十五年(1587年)刊行,前后歷時十多年,世稱“萬歷重修會典”。正好就在《大明會典》開啟重修的第二年,莊履豐進入翰林院任編修,不久又因知識淵博而被拔為修撰,并被挑中參與重修。所以他幾乎全程參與了此次《大明會典》重修工程。

重修會典成書后期,張居正病逝,繼又被抄家,故其名未入書。重修總裁列名3人,分別是閣臣申時行、許國和王錫爵,副總裁則有禮部尚書沈鯉、吏部侍郎沈一貫、朱賡,禮部侍郎王弘誨、張位、于慎行,侍讀學士徐顯卿等7人。當然,這總裁和副總裁基本都是審閱成員,真正的纂修官為趙用賢、劉虞夔、劉元震、孫繼皋、莊履豐、蕭良有等17人。要知道,當時翰林院內有編制數十人,莊履豐能得以脫穎而出,成為會典纂修官,自然有其過人之處。據說他對治政之道頗有研究,而且“通達國體”,為文時“博達宏闊,川涌岳停,世人推服之”。大學士王錫爵也十分心儀莊履豐的文章,每次莊履豐拿疏文給他看時,王錫爵“未嘗不擊節稱善”。在參與重修會典之后,世人皆敬稱莊履豐為“莊史官”。

如今,人們在提及《大明會典》時,引用最多的便是萬歷本《會典》。史家認為,經萬歷重修,《大明會典》無論在內容、 形式,還是體例,均更趨完善。而莊履豐等纂修官亦因該典而青史留名。

仗義行仁

是非面前不畏強權

莊履豐在翰林院的十幾年時間里,其實一直是風生水起的狀態。從入選庶吉士,到獲授翰林編修,再轉修撰,后來擔任記注官(記錄皇帝日常生活的官員),成了皇帝的近臣。不久又充任經筵官,專門負責給皇帝講課,這樣的職務實在是很吃香的。歷史上許多官員在這樣的位置上得到過皇帝的青睞,旋即迎來“火箭提拔”。然而,莊履豐是個疾惡如仇的人,在是與非面前,他不會因為要直面強權就選擇沉默或者逃避。在兩件大事的處理上,很能說明他的性格,其一是趙用賢廷杖案;其二是洪朝選遭冤殺案。

萬歷五年(1577年),首輔張居正父喪“奪情”,翰林院檢討趙用賢上疏反對張居正不守父孝,結果遭神宗下旨廷杖于宮內北門。趙用賢本就身材肥胖,這一打被打得“肉潰落如掌”。挨完毒打后,趙用賢還被撤職為民。這一來,搞得朝野群情激憤。當時還只是庶吉士的莊履豐,不忍看趙用賢受苦,冒著得罪皇帝與首輔的風險,與兩三位翰林院同門一道將被打得血肉模糊的趙用賢攙扶出宮,并尋醫救治。父親莊望槐得知此事后,連聲贊道:“趙先生,丈夫也!”認為趙用賢直聲震天下,履豐不顧個人安危將趙先生救回家,也是義舉。趙用賢康復后,特地寫信給履豐,說自從他被削職為民后,“親故多鳥獸散匿”,而獨有望槐、履豐父子不加引避,堅持幫助他。萬歷十一年(1583年),趙用賢獲平反,得以原官起復。

南安人洪朝選曾任刑部左侍郎署尚書,是朝中骨干力量。隆慶三年(1569年),洪朝選奉命赴襄陽勘辦遼王案。首輔張居正和遼王素有舊怨,打算借機置之于死地,在洪朝選出發辦案之前,張居正特地授意他定遼王“謀反”罪名,卻遭嚴詞拒絕。經調查后,洪朝選以“淫虐有實、謀反無據”回復朝廷,遼王雖受嚴懲,但沒被治死罪。因為遼王一案,洪朝選得罪了張居正。之后不久,張居正借考核時的機會,把洪朝選罷官歸籍。洪朝選回鄉后,疏斥張居正“奪情”不守父孝,并言及福建巡撫勞堪等用新鑄錢發餉、致失軍心等問題,導致又結怨謗。不久,張居正、勞堪等人羅織罪名,將洪朝選捕入大牢,并不斷加以迫害,最終導致萬歷十年(1582年)洪朝選亡于福州獄中。消息傳出,天下震驚。洪朝選的尸身被曝于獄中三日不得出,身在京城的莊履豐聞訊,忙讓福建的兩位朋友前去殯殮。身邊的知交都替莊履豐捏了一把汗,認為他這樣做等于公開得罪首輔張居正,勢必引禍上身。莊望槐卻直言道:“貧富、死生有命,在義不為茍避耳……”并安慰兒子說:“兒即以此得罪,無恨,老父亦無恨矣。”望槐、履豐父子將“君子喻于義”的古風展現得淋漓盡致。李清馥在《閩中理學淵源考》便贊履豐曰:“至其邁往之氣,有時勃發,必奮為義。”

文華留世

彬彬而成一家言

莊履豐為官時間不長,僅有十來年。不是因為他能力不行,也不是因為他犯錯被劾,而是因為他在接連遭受骨肉離世之殤,身心俱疲,最終自己也沒能逃脫病魔的惡爪,竟至一病不起。

從萬歷十四年(1586年)開始,莊履豐的繼母弟履揆、履臺,還有庶弟履斗,相繼離世;萬歷十五年(1587年),親弟弟履朋病逝,年僅39歲,這令履豐痛入骨髓。緊接著,堂弟履源以及三叔也逝去;萬歷十六年(1588年),父親望槐撒手人寰,這令莊履豐的世界徹底崩塌了。在“丁外艱”期間,履豐也不幸染上重病,不久便自駕鶴西去了。

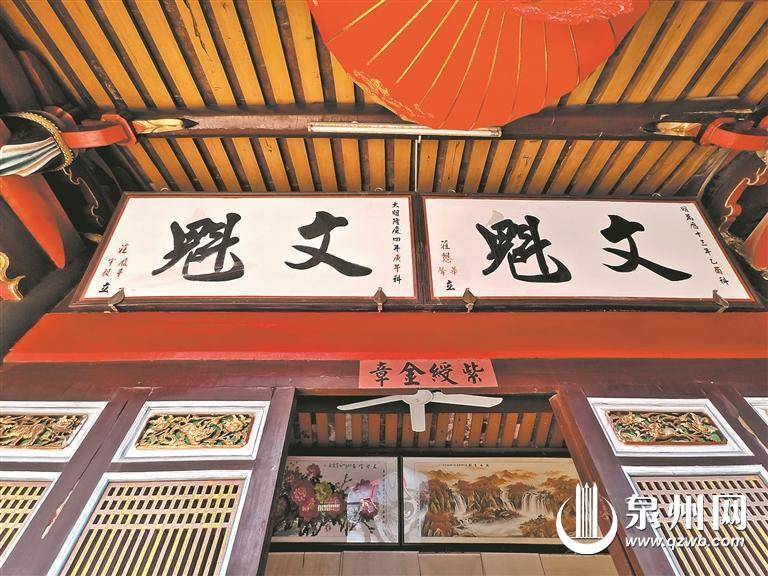

莊履豐主要以文才名世,明清地方志皆將其列入“文苑類”。直隸山東道監察御史楊光訓稱贊他的史學篇章“蓋標英秦漢,裁繡六朝,搜奇唐宋,彬彬乎勒成一家言,而臚于作者之林矣”。莊履豐的一些文化觀點,迄今仍值得回味,譬如他曾說:“夫文章也者,天地自然之理,萬物自然之情。觸之氣而成聲,宣之祠而成彩。不期文而文生,而非可以易而求之者也……大抵情者文之經,辭者文之緯,經正而后緯成,理成而后詞暢,此立文之本源也。今人不求之理而求之詞,決裂以為體,饾饤以為句,氣離而不屬,聲離而不節,就而玩之,若腐木濕鼓之音,而不足與聽也。”將文、理、情之間的微妙關系,說得明明白白。莊履豐還曾作《鼎修董仙下洞疏》《為仲瑋從叔禱嗣清源洞疏》等文,從側面展示了明代泉州清源山的部分風貌與景致。而今在晉江五店市的莊氏家廟內,亦懸有莊履豐、莊履朋等人的《文魁》匾額。明代泉州城內善濟鋪(今市區中山路花橋慈濟宮一帶)曾立有“祖孫兄弟進士、祖孫兄弟清階坊”,該坊即為莊一俊、莊履豐、莊履朋而立。坊舊時圮毀。

家廟內懸有莊履豐等人的《文魁》匾額

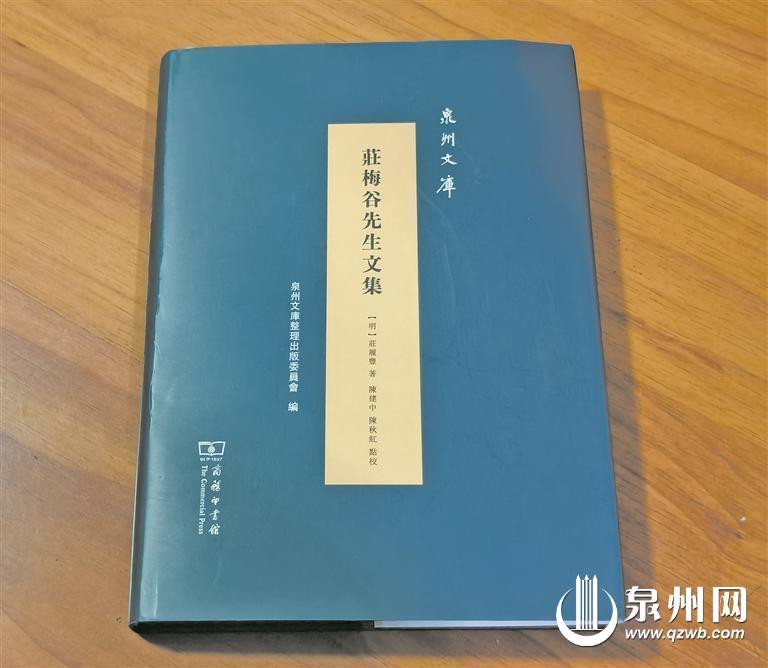

莊履豐一生交友廣泛,李贄、俞大猷、褚國賢、何喬遠、梁祖齡等人都是他的知交。莊履豐的《莊梅谷先生文集》便是友人趙用賢選稿、王三陽審閱,門人黃汝良編纂、楊光訓校正的。該書除了有文人間的應酬唱和之外,所作詩文涉及晚明社會、政治和歷史等多個方面,具有重要的史料價值。

《莊梅谷先生文集》具有重要的史料價值

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com